1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

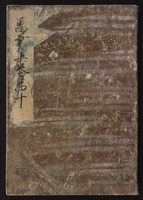

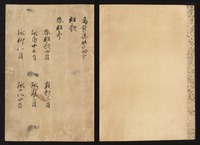

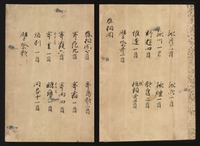

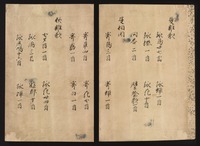

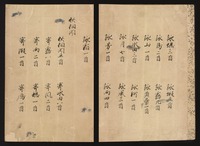

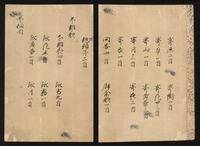

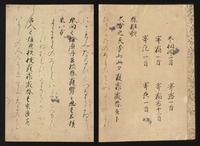

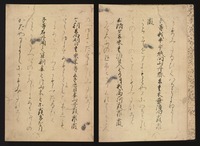

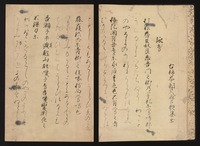

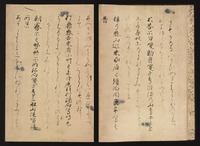

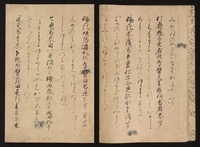

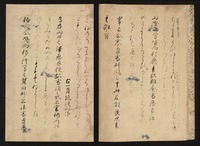

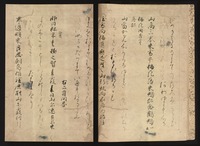

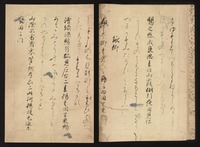

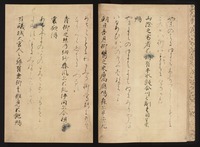

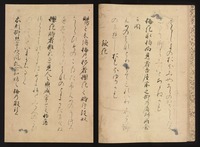

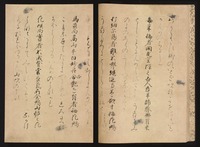

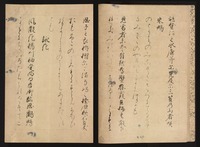

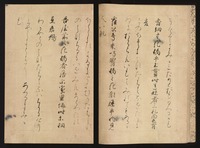

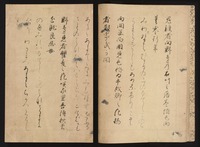

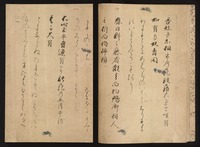

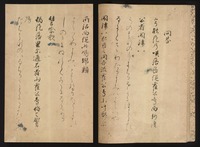

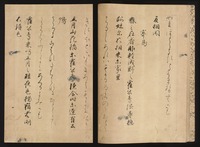

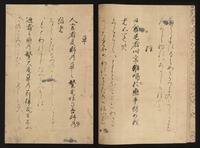

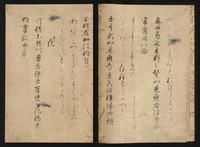

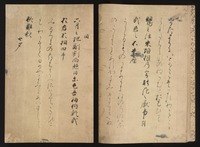

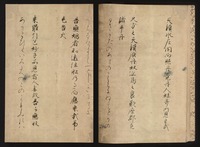

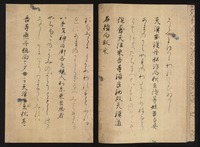

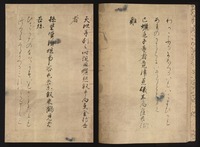

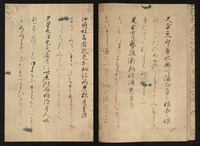

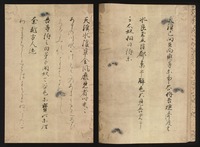

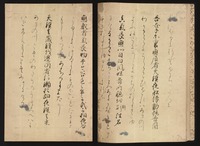

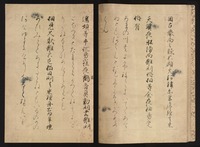

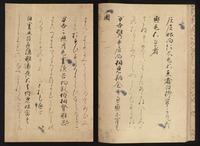

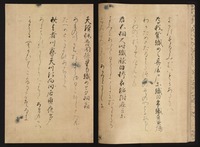

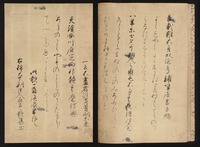

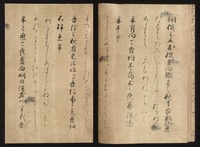

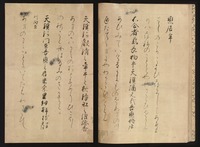

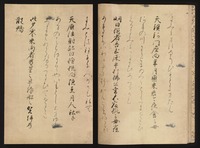

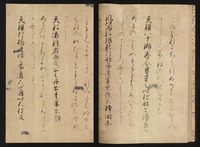

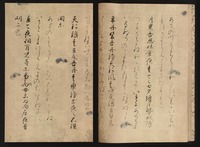

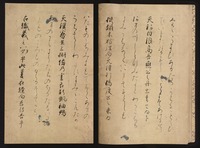

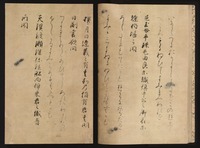

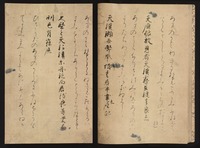

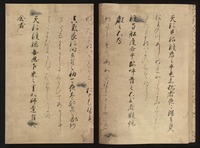

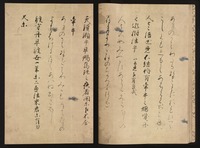

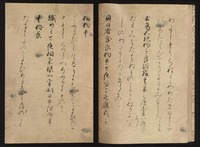

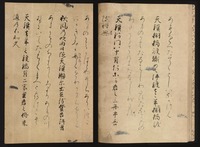

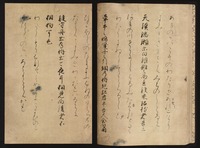

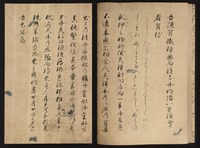

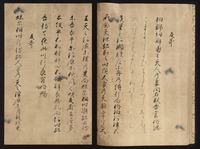

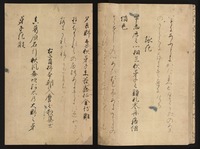

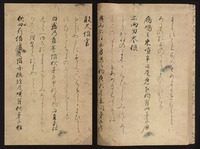

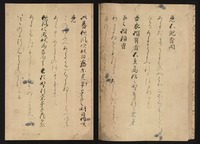

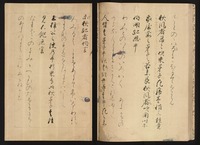

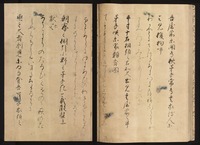

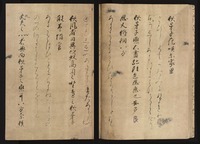

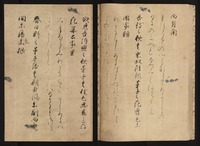

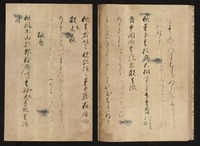

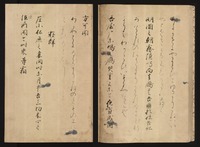

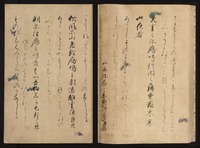

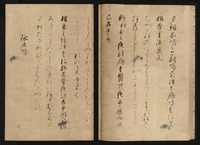

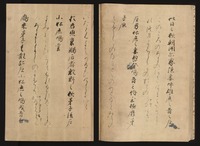

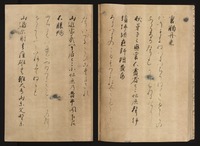

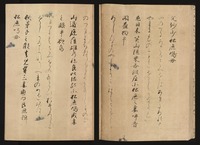

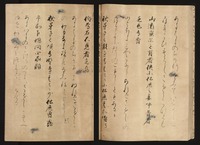

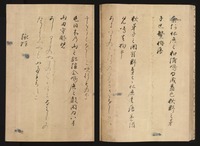

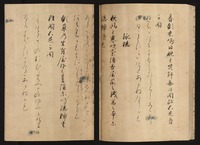

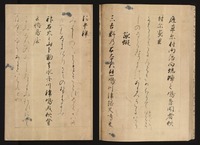

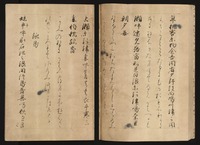

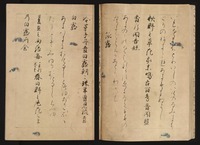

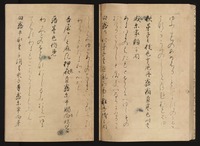

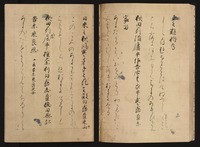

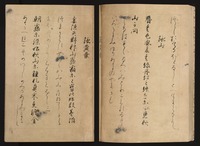

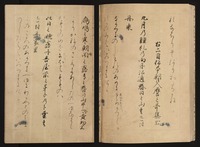

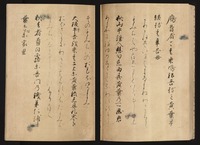

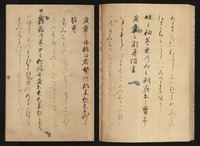

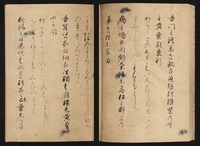

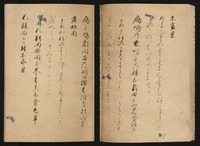

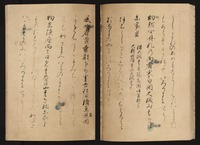

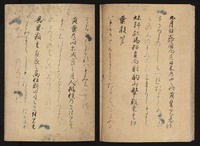

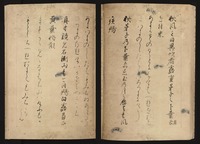

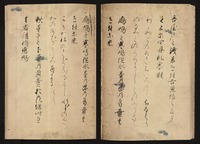

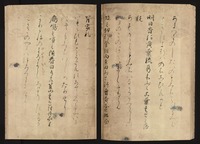

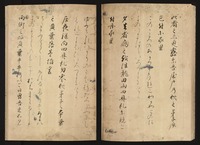

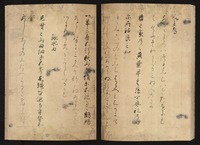

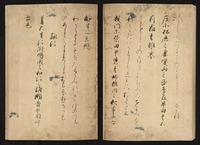

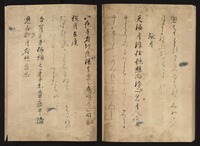

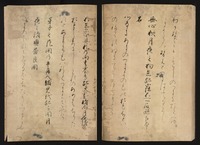

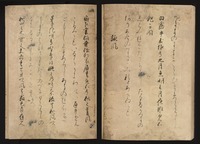

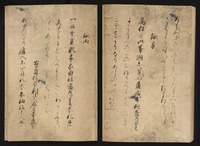

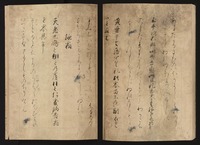

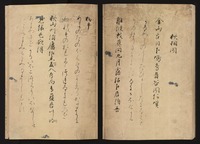

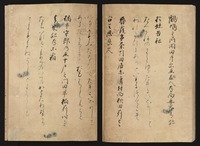

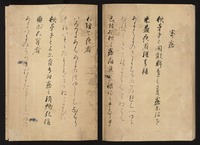

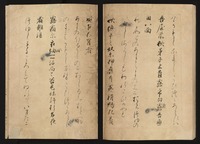

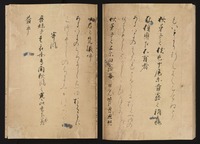

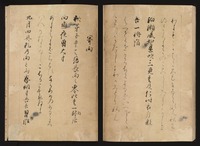

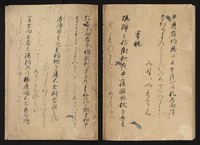

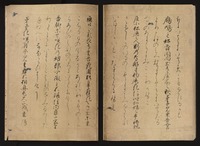

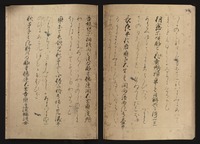

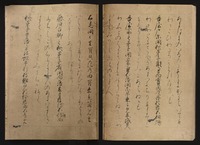

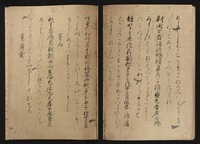

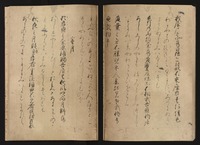

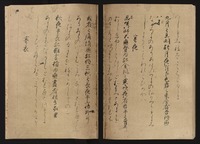

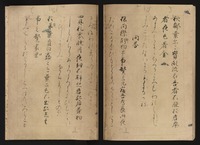

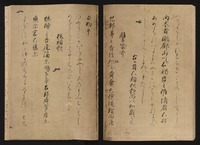

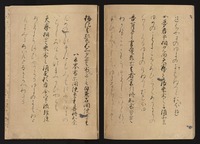

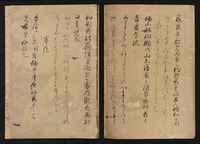

平安時代の『万葉集』書写本のうち、「桂本」「藍紙本」「金沢本」「天治本」とともに「五大万葉集」と呼ばれる。「元暦校本」というのは、巻第20に元暦元年(1184)に校合(きょうごう)したという奥書があることによる。これらの中でもっとも歌の数が多いこと、能書による寄合書(よりあいがき)になることなどから、特に重要視される写本である。

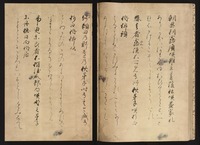

紫と藍の飛雲(とびくも)をすき込んだ鳥の子紙に淡墨の罫線を引き、万葉仮名と仮名とで書かれる。巻第一は、「三跡」(さんせき)の1人で和様の書を完成した藤原行成(ふじわらのゆきなり)の筆として伝来したが、書風からそれより下る平安時代後期の筆跡と考えられる。

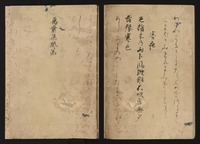

もと伊勢松阪の中川浄宇(なかがわじょうう)の所蔵であったが、有栖川宮家を経て、高松宮家に6冊、桑名藩松平家、老中水野忠邦を経て古河家に14冊がそれぞれ分かれて伝来した。

100167

0

0

IIIF Manifest

IIIF Manifest